Ärzte Zeitung.de 22.10.2012

Jörg Fegert ist Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie der Universität Ulm. Fegert ist Mediziner und Soziologe.

Stolperfallen bei der Behandlung von Missbrauchsopfern: Die

Anfragen von Kassen nach den Tätern bringen Ärzte in Gewissenskonflikte,

kritisiert der Ulmer Psychiater Professor Jörg Fegert.

Jetzt will er

sich von einer Kasse verklagen lassen.

Ärzte Zeitung.de 22.10.2012

Jörg Fegert ist Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie der Universität Ulm. Fegert ist Mediziner und Soziologe.

Stolperfallen bei der Behandlung von Missbrauchsopfern: Die

Anfragen von Kassen nach den Tätern bringen Ärzte in Gewissenskonflikte,

kritisiert der Ulmer Psychiater Professor Jörg Fegert.

Jetzt will er

sich von einer Kasse verklagen lassen.

Ärzte Zeitung: Herr Professor Fegert, warum wollen Sie sich von einer Krankenkasse verklagen lassen?

Professor Fegert: Natürlich wünscht man sich als Klinikdirektor eigentlich keine rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Kostenträgern.

Wir Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten, aber auch

viele Fachärzte in der Erwachsenenpsychiatrie, Psychosomatik oder auch

die psychologischen Psychotherapeuten bemerken aber zunehmend, dass die

Kostenträger, wenn Diagnosen wie posttraumatische Belastungsstörung

gestellt werden, automatisch an die Ärzte und Therapeuten Anfragen

stellen, Hinweise zum möglichen Täter oder Verursacher zu geben.

Ärzte Zeitung: Kann man ihnen das verdenken?

Fegert: Diese Anfragen sind deshalb in der klinischen Praxis

äußerst problematisch, weil die Krankenkassen, um den Täter zu finden,

sich eigentlich nur auf die Ermittlungstätigkeit der

Staatsanwaltschaften stützen können.

Viele Opfer von Gewalttaten, auch bei häuslicher Gewalt, viele

Betroffene von sexuellem Missbrauch sind aber zum Zeitpunkt, wo sie sich

erstmals in Krankenbehandlung geben, weder willens noch in der Lage,

Strafanzeige zu stellen und die Folgen auf sich zu nehmen.

Sie erschreckt die Vorstellung, dass Krankenbehandlung oder

Psychotherapie mit diesem Vorgehen der Krankenkassen verbunden werden.

Ärzte Zeitung: Üben die Kassen Druck aus?

Fegert: Wir haben im stationären Bereich sehr schlechte

Erfahrungen gemacht. Diese Schreiben werden den Patientinnen direkt ans

Krankenbett zugestellt. Das hat schon Panikreaktionen bis hin zu

suizidalem Verhalten ausgelöst.

Deshalb bin ich aus meiner ethischen Verantwortung für die Patienten

heraus nicht bereit, diese Anfragen zu beantworten, obwohl ich

gesetzlich dazu verpflichtet bin. Dies führt oft zu langem

Schriftwechsel mit den Kostenträgern.

Nun hat ein Kostenträger den Weg direkt über meine Klinikverwaltung

gewählt, um doch noch an diese Information zu gelangen, obwohl ich die

Herausgabe ärztlich nicht verantworten kann.

In diesem Fall wünsche ich mir fast, dass die Krankenkasse versucht, mich mit rechtlichen Mitteln zur Herausgabe zu zwingen.

Ärzte Zeitung: Was versprechen Sie sich davon?

Fegert: In diesem Fall könnte man dann klären lassen, ob die

grundrechtlichen Garantien für körperliche Unversehrtheit nicht vor die

prinzipiell berechtigten Ansprüche zur Refinanzierung fremdverursachter

Gesundheitsschäden der Kassen gehen.

Ärzte Zeitung: Schildern Sie doch einmal einen konkreten Fall.

Fegert: Typisch ist, dass ein Mädchen nach einem Suizidversuch

mit Symptomen einer schweren Depression aufgenommen wird. Im Laufe der

ersten Gespräche stellt sich heraus, dass es durch ein Familienmitglied

sexuell missbraucht wird.

Es mag den Mann eigentlich, will aber, dass es aufhört, es will die

Beziehung der Mutter nicht gefährden, will geschützt werden, ist völlig

verzweifelt. Eine Strafanzeige gegen den Mann kann sich das Mädchen

nicht vorstellen.

Sie zeigt immer mehr Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Diese Diagnose wird gestellt.

Daraufhin schickt die Krankenkasse ein Schreiben mit ungefähr dem

Wortlaut: "Uns liegen Hinweise darauf vor, dass bei der Patientin ein

drittverursachter Gesundheitsschaden zu vermuten ist. Sie sind als an

der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmender Arzt beziehungsweise als

Krankenhaus nach Paragraf 108 verpflichtet, die erforderlichen Daten,

einschließlich der Angaben über Ursachen und den möglichen Verursacher,

der Krankenkasse mitzuteilen. Bitte machen Sie entsprechende Angaben."

In diesen Fällen versuche ich dann höflich zu begründen warum dies

für die Patientin eine aus meiner Sicht nicht verantwortbare Belastung

darstellen würde. Denn oftmals dauern solche Vorgänge auch administrativ

relativ lange, das heißt, das betreffende Mädchen kann schon mehrere

Wochen aus der akuten stationären Behandlung entlassen sein.

Erst dann taucht plötzlich die Staatsanwaltschaft in der Familie auf,

ohne dass jemand damit rechnet. Wir müssten die Patientin also über die

Weitergabe der Daten informieren. Dies führt meist zu einer starken

Beunruhigung und Belastung und dem Wunsch, dies bitte, bitte nicht zu

tun.

Häufig reagieren Krankenkassen auf meine Schreiben gar nicht, sondern

man versucht es direkt bei den Versicherten, oder wie in dem bereits

geschilderten Fall bei der Klinikverwaltung.

Ärzte Zeitung: Sind Ärzte wirklich verpflichtet, Hinweise auf mögliche Täter zu geben?

Fegert: Nach dem geltenden Recht im Sozialgesetzbuch V

ausdrücklich ja. Bei dem jüngsten Hearing des Unabhängigen Beauftragten

für Fragen des sexuellen Missbrauchs in Berlin haben viele Fachkollegen

aus ganz unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, zum Beispiel der

Kinderheilkunde, der Erwachsenenpsychosomatik und niedergelassene

Psychotherapeutinnen sich dafür eingesetzt, dass sich dringend etwas

ändern muss.

Der Gesetzgeber müsste der an sich sinnvollen Norm, die zum Beispiel

dafür sorgt, dass bei einem Schulunfall nicht die Krankenkasse belastet

wird, sondern die Schulunfallversicherung bezahlt, einfach einen Zusatz

mit einer Ausnahmeregelung hinzufügen, dass diese Verpflichtung bei

Verdacht auf sexuellen Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung und

anderen interpersonellen Traumata wie auch häuslicher Gewalt nicht gilt.

Nur dann hätten wir auch die Chance, ähnlich wie allen anderen

zivilisierten Ländern dieser Welt, über die medizinischen Daten einen

Überblick über das Ausmaß von traumatischen Belastungen in diesem

Bereich zu bekommen.

Ärzte Zeitung: Gibt es denn Daten, was dies die Kassen kosten könnte?

Fegert: Nein. Manchmal wirkt die widersprüchliche Situation in

Deutschland an diesem Punkt wie eine Realsatire der Bürokratie. Im

derzeit geplanten Abrechnungssystem sollen die Ärzte unterschiedliche

Formen der Misshandlung und des Missbrauchs mit den üblichen

internationalen Codes dokumentieren.

So sehen es die Vorgaben einer dem Gesundheitsministerium

nachgeordneten Behörde, des DIMDI, vor. Gleichzeitig gibt es, ebenfalls

von einer nachgeordneten Behörde des Ministeriums, dem INEK, eine

Kodierrichtlinie, die die Anwendung dieser Codes im Krankenhaus

verbietet.

Nun hat sich das Ministerium erfreulicherweise entschlossen, bei der

Vorbereitung der OPS-Codes für das nächste Jahr für die Abklärung von

Verdachtsfällen der Kindesmisshandlung, der Vernachlässigung und des

sexuellen Missbrauchs zum Beispiel in interdisziplinären Teams in

Kinderkliniken eine OPS-Ziffer einzuführen.

Aber auch diese dürften wegen der paradoxen Regelungen nicht verwendt

werden. Offensichtlich sind hier sich widersprechende, zum Teil gut

gemeinte Regelungen deutlich im Widerspruch zu dem, was das SGB V will.

Ärzte Zeitung: Mit welchen Folgen?

Fegert: In der Praxis führt dies dazu, dass die Ärzte, um

ihren Patienten nicht zu schaden, eher keine Angaben machen. Deshalb

befinden wir uns in Bezug auf schwere Misshandlung und Missbrauch im

Blindflug.

Es ist klar, dass diese Patienten in der Behandlung häufig mehr

Aufwand verursachen. Deshalb ist es sinnvoll, solche Faktoren in der

Abrechnung zu berücksichtigen. Dies darf aber für den Patienten nicht

die Folge haben, dass er sich einem Strafverfahren aussetzen muss, das

er nicht will und das ihm nicht gut tut.

Ärzte Zeitung: Was bleibt zu tun?

Fegert: Hier können eigentlich nur der Gesetzgeber und das

Bundesgesundheitsministerium den gordischen Knoten zerschlagen. Ein

Zusatz in Paragraf 294 a SGB V muss eingeführt werden, der die

angesprochene Ausnahme regelt. Dann könnten die Ärzte die vorgesehene

Kodierung zweifelsfrei anwenden.

Die Fragen stellte Anno Fricke

Lesen Sie dazu auch:

Missbrauch: Ärzte im Blindflug

Een vriend trouwde en Seán Brady is duidelijk gemaakt dat clerical gatherings

are often characterised by dejection, depression and, sometimes, almost

despair, de idioot who cut down the cherry trees weet niet of hij nog wel priester kan blijven en ik zat ooit 3 dagen lang verbijsterd te kijken naar een man op dat balkon tegenover me, waarschijnlijk een inwoner van Moskou die blijkbaar wist wat je moest doen als je uitgenodigd was op een congres en daar al was het stoeltje nog zo fraai je geen pijn van in je kont en in je rug wilde krijgen en was blij met een piegempie van een jaar of 3 dat, toen er een vent brulde: willen we naar de Dam dan gáán we naar de Dam, op mijn schouders begon te springen waarmee ook ik snapte wanneer ik moest klappen

Een vriend trouwde en Seán Brady is duidelijk gemaakt dat clerical gatherings

are often characterised by dejection, depression and, sometimes, almost

despair, de idioot who cut down the cherry trees weet niet of hij nog wel priester kan blijven en ik zat ooit 3 dagen lang verbijsterd te kijken naar een man op dat balkon tegenover me, waarschijnlijk een inwoner van Moskou die blijkbaar wist wat je moest doen als je uitgenodigd was op een congres en daar al was het stoeltje nog zo fraai je geen pijn van in je kont en in je rug wilde krijgen en was blij met een piegempie van een jaar of 3 dat, toen er een vent brulde: willen we naar de Dam dan gáán we naar de Dam, op mijn schouders begon te springen waarmee ook ik snapte wanneer ik moest klappen Maren Ruden, Vertretung von Betroffenen

Maren Ruden, Vertretung von Betroffenen Ärzte Zeitung.de 22.10.2012

Ärzte Zeitung.de 22.10.2012 Da's nou nog 's een interessante procedure

Da's nou nog 's een interessante procedure 27 -10- 2012

27 -10- 2012

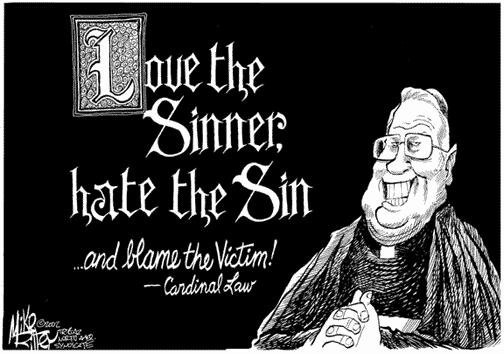

Gibney continued: “We play with the idea of silence in this film. How could this predatory behavior exist with people so helpless?

Gibney continued: “We play with the idea of silence in this film. How could this predatory behavior exist with people so helpless? Playboy Croatian priest's 'accomplice' arrested

Playboy Croatian priest's 'accomplice' arrested  She blackmailed him

She blackmailed him