Met dank aan NetzwerkB

Dtsch Arztebl 2013; 110(5): A-170 / B-156 / C-156

Es gibt eine verwirrende Vielzahl von Hilfsangeboten. Und dennoch bestehen Engpässe in der Traumatherapie. Institutionen tragen ein „strukturelles Risiko“.

Dtsch Arztebl 2013; 110(5): A-170 / B-156 / C-156

Es gibt eine verwirrende Vielzahl von Hilfsangeboten. Und dennoch bestehen Engpässe in der Traumatherapie. Institutionen tragen ein „strukturelles Risiko“.

Am 31. Dezember 2012 schaltete die katholische

Deutsche Bischofskonferenz ihre Hotline ab, bei der Opfer sexueller Gewalt

anrufen konnten. Es habe kaum noch Anrufe gegeben, hieß es. Eine am 17. Januar

vorgelegte Statistik der Hotline – mehr als 10 000 Kontakte innerhalb von zwei

Jahren – lässt das Ausmaß der Handlungen erahnen. Genaueres zum Missbrauch von

Abhängigen durch Geistliche sollte ein Forschungsprojekt zutage fördern, mit dem

der Kriminologe Prof. Dr. jur. Christian Pfeiffer betraut wurde. Der Vertrag

platzte am 9. Januar. Die gegenseitigen Vorwürfe lassen auf einen versteckten

Dissens schließen: Die Vertragspartner hatten sich in der Eile nicht genügend

über ihre jeweiligen Erwartungen und Möglichkeiten ausgetauscht. Vertane Zeit.

Dennoch. Die Gesamtbilanz der Bemühungen um

Aufarbeitung und Opferhilfe sieht so schlecht nicht aus, seit im Januar 2010

jener Brief bekanntwurde, der die Missbrauchsdebatte ins Rollen brachte. Der

Leiter des Canisius-Kollegs in Berlin, Jesuitenpater Klaus Mertes, hatte an mehr

als 600 Ehemalige geschrieben und vom systematischen sexuellen Missbrauch an

vielen Schülern berichtet. Nicht nur katholische Erziehungseinrichtungen waren

betroffen, wie sich herausstellte, doch blieben sie, neben der Odenwaldschule,

im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Die Welle von immer neuen Offenbarungen, von

Empörung und Anschuldigungen führte dazu, dass die verantwortlichen

Institutionen gezwungen wurden, Missbrauch nicht insgeheim aufzuklären, sondern

strafrechtlich verfolgen zu lassen. Zugleich wurden die Opfer ermutigt, sich zu

melden, Therapien anzunehmen und Entschädigungen zu fordern.

Institutionell ist, wenn auch mit Abstrichen,

einiges geschehen:

1. Die

katholischen Bischöfe ernannten noch im Februar 2010 den Trierer Bischof, Dr.

Stephan Ackermann, zum Missbrauchsbeauftragten, gaben im August 2010 Leitlinien

zum Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger heraus und entschlossen sich

schließlich im März 2011 zu gewissen Entschädigungen. Stecken blieb hingegen die

unvoreingenommene Aufdeckung der die Missbräuche fördernden Strukturen.

2. Gleich drei Bundesministerinnen (für

Bildung, Familie und Justiz) versammelten im Frühjahr 2010 die Betroffenen um

einen „Runden Tisch“; dieser kam Ende 2011 mit einem Paket von Empfehlungen zum

Umgang mit Opfern, zur Intervention bei Verdachtsfällen und zur Prävention

heraus. Die freilich müssen noch umgesetzt werden.

3. Gleichzeitig etablierte die Bundesregierung

einen „unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs“.

Dieser schließt seitdem unermüdlich mit den Dachverbänden von Heimträgern,

Kliniken und Jugendeinrichtungen freiwillige „Vereinbarungen“ zum Schutz von

Jugendlichen.

4. Ärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und

gesetzliche Krankenversicherung einigten sich im September 2012 auf eine

Rahmenempfehlung, um das Informationsangebot und die Versorgung von

Missbrauchsopfern zu verbessern (siehe DÄ, Heft 44/2012).

5. Bund

und Länder errichteten 2012 – nicht nur infolge der Missbrauchsdebatte, aber

durch sie vorangebracht – die beiden Fonds für Heimkinder West (dieser auch

gemeinsam mit den Kirchen) und Heimkinder Ost.

6. Ein

Netz von Anlauf- und Beratungsstellen entstand.

Defizite bei Prävention und Therapieangeboten

Die Missbrauchsdebatte förderte aber auch

erstaunliche Defizite zutage: in der Prävention, beim Umgang mit

Verdachtsfällen, bei der Zuwendung zu den Opfern, im Therapieangebot. Diese

wurden zwar angegangen, sind aber keineswegs behoben. Dem Betroffenen fällt es

immer noch schwer herauszufinden, welche Beratungsstelle für ihn zuständig, auf

welche Anspruchsgrundlage er seine Forderung nach Hilfe stützen kann oder

welcher Therapeut geeignet erscheint.

Wenn er überhaupt einen findet. Denn es gibt

erhebliche Versorgungslücken auf dem Land, für Behinderte und für Betroffene mit

Migrationshintergrund. Auch in der Stadt heißt es warten. Bei einem Workshop des

Traumanetzes Seelische Gesundheit zum Thema „Trauma und Institution“ im Dezember

2012 in Dresden wurden Wartezeiten von einem Jahr genannt. Wünschenswert sei

zudem, dass sich fortgebildete Traumatherapeuten der Missbrauchsopfer annähmen.

Nicht jeder Psychiater/Psychotherapeut sei gleich auch ein Traumatherapeut.

Ähnliches scheint, folgt man dem Workshop, auf psychiatrische Gutachter

zuzutreffen, die zum Beispiel bei Verfahren nach dem Opferentschädigungsgesetz

eine ausschlaggebende Rolle spielen. Psychiatrische Gutachter schätzten

Traumatisierungen oft zu gering ein, bedauerte Dr. med. Julia Schellong von der

Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik in Dresden. Das sei

auch eine Frage der „Schulen“. Schellong sieht die Traumatherapie als noch

relativ junges, aber schon eigenständiges, wissenschaftlich fundiertes Fach an.

Sie gehört zu den Initiatoren des „Traumanetzes“, in dem Ärzte, Psychologische

Psychotherapeuten und weitere Gesundheits- und Sozialberufe vorwiegend aus

Sachsen zusammenarbeiten.

Eine gemischte Bilanz zog auf seiner

Jahrespressekonferenz in Berlin der Missbrauchsbeauftragte Johannes-Wilhelm

Rörig. Vor allem in der Prävention sei nicht genug erreicht. „Vordringlich

müssen die Spielräume der Täter eingegrenzt werden“, bekräftigte er bei dem

Dresdener Workshop. Vielen Institutionen scheine immer noch das

Problembewusstsein zu fehlen. Die Einstellung reiche vom Eingeständnis, man habe

das Problem „sträflich vernachlässigt“, bis zu: „Bei uns ist die Welt Gott sei

Dank noch in Ordnung“, zitierte Rörig Antworten aus einer Befragung bei circa

200 Einrichtungen aus dem Jahr 2012. Demnach haben 61 Prozent der befragten

Einrichtungen ein Präventionskonzept erarbeitet, eine Risikoanalyse nur 36

Prozent, von einem „Notfallplan“ bei Verdacht auf Missbrauch berichten 58

Prozent. Ein Musterstück an Hilflosigkeit lieferte im November 2012 die Berliner

Charité. Hier wurde ein Pfleger verdächtigt, sich Patientinnen gegenüber

auffällig verhalten zu haben. Der Fall ist bislang nicht vollständig geklärt.

Doch, um mit Rörig zu sprechen, „es war der Leitung nicht klar, was getan werden

muss, wenn ein Verdacht aufkommt“. Nun arbeite sie an einem Konzept. „Und ich

hoffe, dass die Charité nun zum Vorbild wird.“

Verlorenes Vertrauen, zögernde Wiedergutmachung

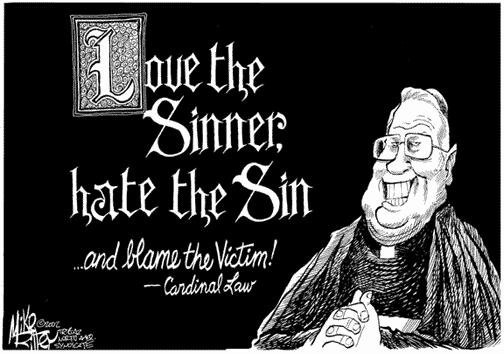

Die kindlichen und jugendlichen Opfer von

sexueller und anderer Gewalt stehen zumeist allein einer „Institution“

gegenüber. Diese neigt dazu, Anschuldigungen abzuwehren oder kleinzureden, ja,

sich selbst als Opfer der Täter zu sehen. Ein Lied davon kann der Jesuitenpater

Mertes singen, dem die Aufdeckung der Taten am Canisius-Kolleg keineswegs

gedankt wurde. Bei dem Dresdener Workshop berichtete er von spontaner Abwehr der

Kirchenoberen und von Anwürfen, die ihm entgegenschlugen. Die Institution

rutsche leicht ab „in das Jammern über die eigenen Schmerzen“. Das könne

geradezu in Hassgefühle gegenüber den Opfern wie den Aufklärern umschlagen. Doch

die Institution, hier die Kirche, müsse den Opfern Vertrauen entgegenbringen.

„Das wichtigste ist, die Opfer anzuhören“, betonte Mertes.

Prävention von Gewalt setzt Selbsterkenntnis

bei den Verantwortlichen voraus. Denn „Institutionen, in denen Mädchen und

Jungen leben und lernen, tragen ein strukturelles Risiko sexueller Gewalt“,

resümierte Christiane Hentschker-Bringt, eine Sozialpädagogin, die an Schulen

mit Kindern einübt, sich zu behaupten. Täter suchten sich bewusst oder unbewusst

solche Einrichtungen. Dabei geht es nicht allein um sexuelle, sondern auch um

körperliche und psychische Gewalt.

Gewalt jeder Art scheint in Heimen der DDR

verbreitet gewesen zu sein. Sie betraf weniger die sogenannten Normalheime als

die speziellen Einrichtungen für verhaltensauffällige Jugendliche, etwa die

Jugendwerkhöfe, insbesondere den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Ziel der

Einweisung sei Disziplinierung, Anpassung, ja Unterwerfung gewesen, berichtete

die Psychiaterin Ruth Ebbinghaus, Würzburg, auf der Dresdener Tagung. Sie

arbeitete 2011 bei einem Bericht über die DDR-Heimerziehung mit. Das sei durch

Kollektiverziehung, Drill und harte Strafen wie Essensentzug,

An-den-Pranger-Stellen, Arrest, vielfältige Gewalt durch Erzieher, erreicht

worden. Die Folgen seien überangepasstes wie auch aggressives oder

autoaggressives Verhalten, fehlende Selbstständigkeit oder auch die Unfähigkeit,

Hilfe anzunehmen. Wichtig für die Rehabilitation sei die offizielle Anerkennung

des erlittenen Unrechts und Leids. Eine materielle Entschädigung sei auch

psychisch wichtig. Entscheidend sei es, dass es den Betroffenen gelinge, aus der

Opferrolle herauszufinden. Es gelte, das persönlich erlittene Unrecht als

gesellschaftlich verursacht anzusehen. Es gebe freilich bisher keine speziellen

Konzepte für die Behandlung komplexer Traumatisierungen.

Norbert Jachertz

Anspruchsgrundlagen

Nach dem Opferentschädigungsgesetz haben Opfer eines

„tätlichen Angriffs“, der sich nach dem 15. Mai 1976 (alte Bundesländer) oder 2.

Oktober 1990 (neue Bundesländer) zugetragen hat, Anspruch auf Heilbehandlung und

Rehabilitation nach dem Bundesversorgungsgesetz. Sexueller Missbrauch wird als

tätlicher Angriff gewertet.

Heimkinder aus den alten Bundesländern, die

zwischen 1949 und 1975 in Heimen waren, können durch den Fonds Heimerziehung West, der von Bund,

West-Ländern und Kirchen getragen wird, entschädigt werden (Anträge bis 31.

Dezember 2014). Heimkinder aus den neuen Bundesländern, die zwischen 1949 und

1990 in DDR-Heimen waren, können Entschädigungen aus dem Fonds Heimerziehung Ost erhalten, der von Bund

und Ost-Ländern getragen wird (Anträge bis 30. Juni 2016).

Beide Fonds prüfen zunächst die Berechtigung

und schließen sodann mit den Antragstellern individuelle Vereinbarungen über materielle,

medizinische oder psychotherapeutische Leistungen ab. Betroffene, die

zwangsweise in DDR-Heime eingewiesen waren, insbesondere in den geschlossenen

Jugendwerkhof Torgau, können zudem nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz auch

Ansprüche auf finanzielle Leistungen haben.

Die katholischen Bistümer vergüten bis zu 50

Sitzungen bei einem approbierten Psychotherapeuten (bei Paarbetreuung 25

Sitzungen) und zahlen außerdem eine Art Schmerzensgeld von bis zu 5 000

Euro.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten